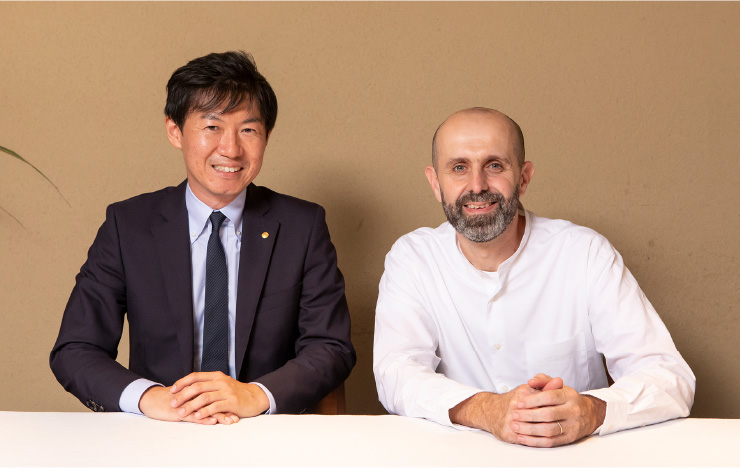

ケンミン食品・高村祐輝による、

トップシェフ対談シリーズ。

第4回目は、京都『リョウリヤ ステファン パンテル』

店主・ステファン パンテルさんです。

「ビーフンは、私の中の食文化になかった食材。

ですから、世界がぐんと広がりました」と、

フランス出身、日本在住20年目を迎えたステファンシェフは話します。

日仏の食文化、さらには自身の閃きをクロスさせた

唯一無二のビーフン料理を生み出す、

そのクリエーションに迫りました。

しっかり茹でてもコシが強いビーフンは

味を重ねるフランス料理と相性がいい。

高村:今日は、ステファンシェフにしか引き出せない、ビーフンの可能性を教えていただきました。改めまして、ありがとうございました。

ステファン:そう言っていただけてホッとしましたよ。実は今まで、ビーフンを使ったことがありませんでした。僕にとっては未知の食材。だからこそ、イマジネーションが膨らんだのです。

高村:私としましても、初めて見るビーフンの調理法ばかりで、興奮の連続でした。1品目「ビーフンのガレット」は、円形状に象ったビーフンの、底面のカリッと感、そして中のフワッと感…。ビーフンのさまざまな食感を幾層にも楽しむことができ、驚きでした。

ステファン:ありがとうございます。ガレットといえば、日本では蕎麦粉で作ったクレープをイメージしますけれど。フランスでは、素材を丸い形状にして調理したものをガレットと呼び、前菜からスイーツまで種類はさまざまです。

高村:ビーフンをガレットにされようと思ったきっかけはありましたか?

ステファン:私は、一つの料理の中にいろんな食材の、食感のコントラストを持たせるのが好きです。今回は、ビーフンならではのさまざまな表情を表現したいな、と。そこで、茹でた後にじっくりと焼いてみてはどうだろう…と考えました。

高村:加熱をしても食感が残るという、ビーフンの特性を生かし切っていただき嬉しいです。

ステファン:まず最初に、昆布と鰹節から引いただしでビーフンを6分茹でました。これは指定の時間をオーバーしていますよね。パスタやラーメンなら、伸びてしまいます。だけどビーフンは、だしの旨みがしっかり入るのに、コシのある食感は残ります。これには驚きましたよ! 茹でる・焼くなどの加熱時間の中で、食感や味の含ませ方を変えられる食材は、そうそうないです。

高村:ありがとうございます。単に熱湯ではなく、「だし」で茹でて旨みを含ませるという発想、私にとっては目から鱗でした。

ステファン:フランス料理は香りを大切にします。今回は、和のだしを使いましたが、コンソメでも、あるいはブイヤベース(南仏の魚介スープ)でもボイルできますから、もうアイデアが止まらないですね。

高村:シェフにそうおっしゃっていただける食材であることを光栄に思います。この「ビーフンのガレット」は、ビーフンを楽しむために、卵黄のコンフィ、ソテーしたジロール茸の旨み、だしとミルクからなる泡のソース、そしてカラスミ…と、いろんな味を重ねてこその料理だと感じました。ここに、ステファンシェフならではのフランス料理における奥義がおありだと思うのですが…。

ステファン:フランス料理は「足し算の料理」と言われます。香りや味わい、食感を組み合わせていく中で、バランスを取るという考え方です。

その点を踏まえてもビーフンは、何色にも染まるけれど、ブレないんです。茹でる、油で揚げる、煮る、焼くなど、さまざまな加熱法ができますから、フランス料理とも相性がいい食材だなと感じました。試作を幾度となく繰り返しながら、どんどん楽しくなりましたよ。

高村:私自身も、今まで味わったことがない料理に高揚しました。2品目の「ビーフン・オレ」も、初めての美味しさでした。ビーフンのツルリとした食感に、プディングのまろやかなコク。ほんのり利かせたレモンピールの爽やかさで、つい後を引く味わいでした。ビーフンをデザートに、という発想は、どこからやってくるものなのですか?

ステファン:「ビーフンは米100%なんだ。それをフランス料理に置き換えるならば…お米のデザート『リオレ』があるな。その方向でちょっと組み立ててみようか」と、直感的に思い浮かびましたね。

高村:どの食材にも言えることだと思うのですが、柔軟な発想が大事なのですね。

ステファン:その通りです。そもそもビーフンは、自分の食文化のなかに入っていなかったもの。だから、どんな発想も可能になるのです。もしここで固定概念があったとしたら、普通の考えからなかなか抜け出せないし、遠いところに行けないんです。でもね、何が普通なのかさえ私自身が分かっていなかったから、ビーフンをデザートに使うことだって、できました。

食文化を尊重し、柔軟な発想を。

そのバランス感覚が大事。

高村:ステファンシェフの、白いキャンバスのような純粋な気持ち。さらには食材や、日仏の食文化に対するリスペクトが、どこにもない料理に繋がっているのだと実感いたしました。そのような中、お聞きしたいことが一つあります。

シェフがフランスから京都に来られ約20年間、日本らしさ、そして京都らしさをどのように意識しながら、料理を創造されてきたのでしょう?

ステファン:深い考えはないんです(笑)。

日本の、京都の食材は個性があります。ですから、その素材をポイントとして、使ってみたいと想像力を膨らませます。

あれは京都に来た2000年の頃。京都の奈良漬専門店「田中長」さんの奈良漬けを味わい、「この発酵香は、フォアグラに合うかも」と閃きました。そこで、コンフィにしたフォアグラに奈良漬を巻きました。南国系フルーツの酸味を利かせたソースを添え、味に奥行きをつけました。この料理をお召し上がりいただいたお客様から「初めての味」とか「普通じゃないですね」と言われてはじめて、皆さんが驚かれていることを知ったのです。当時は知らない日本の食材が多かった。だから「何に使っても失礼じゃないだろう」という考え方で、自分のフィルターを通してメニューを考え始めました。何が失礼なのかも分からなかったですから。

高村:そうして、ステファンシェフにしか思いつかない料理が生まれるのですね。

これは私の想像なのですが…。日本人シェフがフランス修業の後、日本でレストランを営まれるのと、フランス人シェフが日本に来られてお店を開くのとでは、食材へのアプローチが全く違うのでは?

ステファン:もちろんです。フランスで勉強をした日本人が、母国へ戻り、地元食材を使いたいとなった場合、食材を「リスペクトしすぎる」のではないか?と。もちろんその想いは大切です。非常に難しいラインではあるのですが「どんな使い方をしてもオッケー」ってくらい、柔軟な考えを持つべきとも思います。

高村:リスペクトと、固定概念からの脱却、そのバランス、ということですね。

ステファン:その通りです。昔からある食材を、昔のテクニックで、というトラディショナル。もう一方で、昔からある食材とともに、新しい世界を広げる、という考え。両方あるのがいいかもしれません。

高村:今日は、日本へ来られて、この地の食材の魅力を発信し続けておられる、ステファンシェフにしか引き出せない、ビーフンの可能性というものを教えていただきました。本当にありがとうございました。

ステファン:ビーフンと出合って、私の中の新しい扉が開いた感覚です。世界が広がりました。